ありませんか?

- うちは相続税の申告が必要なの?

- 相続税の税金はどのくらいかかるの?

- 遺言書を書いたけど、これで大丈夫?

- 公正証書遺言があれば大丈夫?

- どういう場合に贈与税の申告が必要?

SOLUTION私たちが解決できる理由

-

初回相談無料

初回相談は無料で承っております。

-

申告の必要性を確認

お亡くなりになられた方の財産内容を伺い、申告の必要があるかを確認いたします。

-

相続税のシミュレーション

万一に備え、相続税がかかるかどうか試算いたします。

-

相続・贈与全般お任せください

その他相続・贈与に関するお悩みを丁寧にお伺いいたします。まずはご相談下さい。

SERVICE私たちの提供業務

-

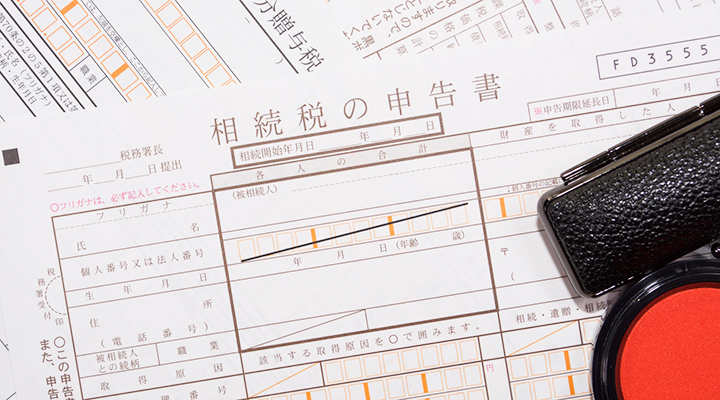

相続税申告

<相談>

亡くなられた方(=被相続人)の財産について詳しくお伺いします。 相続によって財産を受け継ぐ人(=相続人)は、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始日)から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行う必要があり、やるべき作業は非常に多いです。 準備書類一覧表・スケジュール・見積書をお渡しいたしますのでご安心ください。

<財産評価>

準備書類に基づき被相続人の財産等調査と税務上の評価額計算、評価額軽減のための各種特例計算を行い、相続人が負担する相続税の総額が決まります。 財産評価が終わりましたら、相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます。分割方法に応じて相続税の金額が異なりますので、分割案ごとの税金計算結果をお伝えいたします。

<申告書作成>

財産評価ソフトや相続税申告書作成ソフトにて申告書を作成します。 その際、誤りや特例の適用漏れがないか社内で二重チェックを行います。

<申告>

申告方法は電子申告で行います。 相続人の皆様に税務署や金融機関へ足を運んでいただく必要はありません。01 -

贈与税申告

一定額以上の現金や不動産などの財産贈与を受けた方は、翌年3月15日までに贈与税申告と納税を行う必要があります。 「この贈与は贈与税の対象なの?」など、小さな疑問でもお気軽にお問い合わせ下さい。 ※電話やメールフォームでは資料が揃わず正しい回答ができない可能性があるため、面談を設定させていただきます。 相続税の改正もあり、令和6年(2024年)以降は暦年贈与や相続時精算課税など選択肢が増加しております。ぜひ税務の専門家の私たちにご相談ください。

02 -

相続税試算サービス

所有財産やご家族の構成をお伺いし、万一に備えた相続税の試算を行います。「いま加入している生命保険で相続税は支払えるの?」「子供が2人以上いる場合は財産バランスをどうしたらいいの?」など、ご家族へ”最後の贈り物”を円滑に渡すための計画を一緒に考えませんか?

03 -

他士業(弁護士・司法書士など)の紹介

相続や贈与で必要な不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成など、各種手続き等について専門士業の先生を紹介いたします。 他にも「物件の売却相場を知りたい」「子供を受取人にした保険に入りたい」などの相談に対しては、ハウスメーカーや保険会社を紹介させていただきます。

04

FLOW相談の流れ

-

01お問い合わせ

電話またはメールフォームよりお問い合わせください。(※顧問契約されている方は、担当者へお問い合わせください)

-

02初回相談(無料)

財産内容のヒアリングや、相続税申告の具体的な流れ・お見積りについて説明いたします。

-

03相続税申告有無の確認

ヒアリング等から、相続税申告が発生するかの有無を確認させていただきます。

-

04概算報酬額の説明(お見積りの提示)

相続税申告が必要と分かりましたら、申告スケジュールとお見積書を提示させていただきます。

-

05相続税申告受任(契約)

見積書に納得いただけましたら、受任契約を交わします。

-

06財産評価・税額計算(関連資料のお預かり)

お預かりした資料に基づき、財産評価と税額計算を行います。

-

07遺産分割協議書作成

相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただき、決定いただきます。

-

08相続税申告

申告書作成を行い、申告を行います。

FAQよくある質問

いつでもお気軽にご相談ください。 財産等のヒアリングをさせていただきながら、お悩みに1つずつ対応させていただきます。

大切な方を亡くされ、心中お察しいたします。 相続税の申告書作成期間と納税期限は、お亡くなりになった日から10ヶ月となっております。 まずは落ち着いていただき、その後少しずつ相続関連作業を進めてまいります。 心配事等ございましたら、遠慮なくご相談ください。

どのような財産を生前贈与するかによって注意すべき点が異なります。 例えば「通帳管理は誰がしているのか」「その通帳から実際に引出等している人は誰なのか」「不動産の名義は誰なのか」「その不動産は誰がどのように使用しているのか」等、事前確認しておいた方がいいことが多くあります。 一度お話をお伺いさせていただき、貴方に最適なご説明をさせていただきます。